在宅事件の流れ

1 在宅事件とは

「在宅事件」とは、被疑者が身柄拘束(逮捕・勾留)されていない状態で、捜査機関(警察官、検察官)が捜査を行う事件をいいます。

「刑事事件で逮捕されたけれども、すぐに釈放されて在宅事件となった」という場合、その後の手続の流れはどのようになるのでしょうか?

また、在宅事件でも起訴されて拘禁刑になったり、前科がついたりする可能性はあるのでしょうか?

今回は、在宅事件について分かりやすく解説します。

2 在宅事件について

在宅事件の対義語は「身柄事件」です。

身柄事件は、被疑者が捜査機関に身柄を拘束されている事件のことです。

痴漢・盗撮や万引き、交通事故等の事件のうち軽微なものについては、身柄事件ではなく在宅事件として処理されることが多くあります。

⑴ 在宅事件とは?

「逮捕」も「勾留」も、ひらたく言えば、被疑者が罪を犯したという疑いがあり、社会に置いたままでは逃亡したり、証拠隠滅をしたり、証人を脅かしたりする危険があると考えられる場合に、被疑者の身体的自由を制限するものです。

そのため、罪を犯した疑いはあるものの、逃亡や証拠隠滅のおそれがなかったり、その他の事情から逮捕の必要性がないと判断されたりしたケースでは、身柄は拘束されません(詳しくは⑵で後述)。

これが「在宅事件」となるケースです。

最初から逮捕されないケースもありますし、逮捕されたけれど勾留決定されず解放されるケース、勾留までされたけれど起訴となる前に釈放されるケースなど、在宅事件には様々なパターンがあります。

これらに共通するのは、裁判の判決を受けるまで、逃げたり証拠を隠滅したりしないであろうと認められたということです。

逆に、当初は逮捕・勾留されておらず在宅事件となっていたのに、被疑者が逃亡を計ったり被害者宅に押しかけたりした場合、後から逮捕されて身柄事件となる場合もあるわけです。

なお、「在宅事件」「身柄事件」という言葉は、法律用語ではありません。

刑法にも刑事訴訟法にもこの言葉は書いておらず、ただの業界用語です。

逮捕・勾留されていれば「身柄」、されていなければ「在宅」と呼んで区別しているにすぎません。

⑵ 在宅事件となる条件

在宅事件となるのはどんな場合か厳密に決まっているわけではありませんが、事実上の条件はあります。

第一に、被疑事実を認めていることです。

被疑者が容疑を否認しているのであれば、捜査機関は「逃亡の可能性がある」「証拠隠滅の危険がある」と見ますので、逮捕される可能性が高いでしょう。

次に、身元がしっかりしていることです。

家族と生活している、学校に通っている、しっかりとした勤務先があるといった場合には、逃亡するとは考えにくいでしょう。

また、事件の内容次第であることはもちろんです。

いかに身元がしっかりしていて、犯行を素直に認めていても、殺人や強盗のような重大事件は在宅になりません。

また、詐欺や薬物事件も集団犯であるケースが多いため、証拠隠滅の可能性が高いと見られ、逮捕・勾留されるケースが多いようです。

特に、共犯者がいてその者が所在不明といった場合は、接触・連絡を防止するために身柄を取られる場合が多いです。

【交通事故はほとんどが在宅事件】

ほとんど在宅事件となるのは、交通事故事件です。

交通事故事件の場合は、例えば被疑者が過失を否認していても逮捕はされないことが多いです。

もっとも、飲酒運転が発覚した場合にはその場で現行犯逮捕されることがあります。

また、不幸にして被害者が死亡してしまうと、これも現行犯逮捕されることがあるでしょう。

事故の捜査が開始された段階では、被疑者の身上を明らかにする余裕がないため、重大事件の場合、現場から逃走されないよう身柄を確保せざるを得ないことがあるのです。

したがって、交通事故で逮捕をされても、多くの場合は勾留期限を迎える前に処分保留で釈放され、在宅事件に移行することになります。

3 在宅事件の流れ

⑴ 在宅事件の手続の進行

在宅事件といっても、先にお話した通り色々なパターンがあります。

以下では、最初から在宅事件としての扱いを受けたケースで考えてみます。

在宅事件として捜査が始まると、被疑者は警察から出頭するよう呼出しを受け、何度か警察署で取調べを受けます。

取調べの回数について法律の定めはありませんが、数回で済むことが多いです。

その後、警察が事件を検察庁に送ります。

送検後も検察庁から出頭するよう連絡が来て、検察官の取調べを受けます(軽微な罪であると通常は1回で済みます)。

その後、検察官が起訴するか否かを決めます。

起訴されれば、起訴状が自宅に郵送され通知されます。

略式起訴の場合は、略式手続で裁判をすることについて検察官が説明し、被疑者本人の同意を得ます。

簡易裁判所が略式命令(つまり罰金の命令)を出すと、書類が郵送されてきます。

その後、検察庁から、罰金の納付書が送られてきますので、記載された指示にしたがって納付します。

通常の公判請求がされた場合は、裁判所から呼出状が郵送されてきます。

その後は通常の裁判の流れとなります。

⑵ 起訴までの時間

身柄事件の場合、逮捕から最大で約23日間で起訴・不起訴が決まります。

しかし、在宅事件ではそのような期間制限がありません。

身柄事件は身体拘束の期間が限定されていますから、制限のない在宅事件は後回しにされることもあります。

そのため、捜査の開始、書類の送検から、起訴・不起訴の決定までどれほどの期間がかかるかは不明です。

事案により数か月で済む場合もあれば、何年も放っておかれる場合もあり、「長すぎる」と思う方もいらっしゃるようです。

処分の決定までの期間が長期化し、不安な日常生活が続くという点は、在宅事件のデメリットともいえます。

⑶ 在宅事件で起訴される可能性

「在宅事件」という言葉には「逮捕・勾留されていない」という意味しかありませんので、それ以外の点は身柄事件と何も変わりはありません。

つまり、在宅事件だからといって実刑とはならない、実刑の確率が低いということにはなりません。

また、よく、在宅事件は起訴をされても略式起訴(略式命令)で罰金に留まると誤解されている方がいます。

もちろん、略式起訴となるのは軽微な罪が多く、したがって在宅事件が多いとはいえます。

しかし、在宅事件でも通常の公判請求(公開の法廷での裁判)をされて、最終的に罰金刑や拘禁刑となるケースはあります。

4 在宅事件における弁護活動

起訴前の段階で弁護士を依頼する大きなメリットは、身柄事件であれば、本人と面会して、取調べについての助言や外部との連絡役を担当してくれることです。

在宅事件の場合は、その必要はありません。

ただ、在宅事件でも身柄事件でも、不起訴・執行猶予等の有利な処分を得るためにすべきこと(被害者との示談交渉、被疑者に有利な事情・証拠を集めて検察官に提出するといった役割)は同じです。

特に、被害者との示談が成立すれば、検察官が起訴の判断を控える可能性が高まります。

弁護士に示談を依頼すればスムーズに示談交渉が進み、在宅事件も早く収束することが期待できますので、早急に弁護士にご相談ください。

5 在宅事件についてよくある質問

⑴ 在宅事件の捜査期間は?

在宅事件の場合に起訴・不起訴の決定にどのくらいかかるのかというと、その捜査期間に決まりはありません。

期間制限のある身柄事件の方が優先的に手続を進められるため、捜査の開始、書類の送検から、起訴・不起訴の決定までどれほどの期間がかかるかは不明です。

事案により数か月で済む場合もあれば、何年も放っておかれる場合もあり、「長すぎる」と思う方もいらっしゃるようです。

処分の決定までの期間が長期化し、不安な日常生活が続くという点は、在宅事件のデメリットともいえます。

⑵ 在宅事件で取調べを受ける回数・時間は?

在宅事件として捜査が始まると、被疑者は警察から出頭するよう呼出しを受け、何度か警察署で取調べを受けます。

取調べの回数について法律の定めはありませんが、数回で済むことが多いです。

その後、警察が事件を検察庁に送ります。

送検後も検察庁から出頭するよう連絡が来て、検察官の取調べを受けます(軽微な罪であると通常は1回で済みます)。

一度の取調べの時間は、約3~4時間程度と見ておくと良いです。

6 在宅事件でも弁護士に弁護依頼を

在宅起訴でも、起訴されると無罪にならない限り前科がつくことになります。「罰金刑」も刑罰なので前科がつくことに違いはありません。

在宅事件だからといって甘く見ずに、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

また、在宅事件では送検から起訴・不起訴決定までの期間も長くなりがちなので、「自分の身の上はどうなるのだろう」と不安に過ごす日々を早く終わらせるためにも、弁護士へご相談ください。

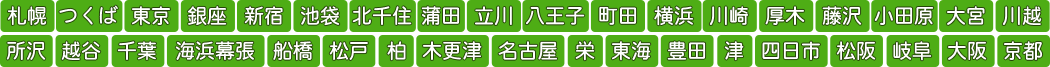

本八幡の周辺にお住まいで刑事事件にお悩みの方へ 2022年6月成立・改正刑法|侮辱罪の厳罰化・拘禁刑の創設などを解説